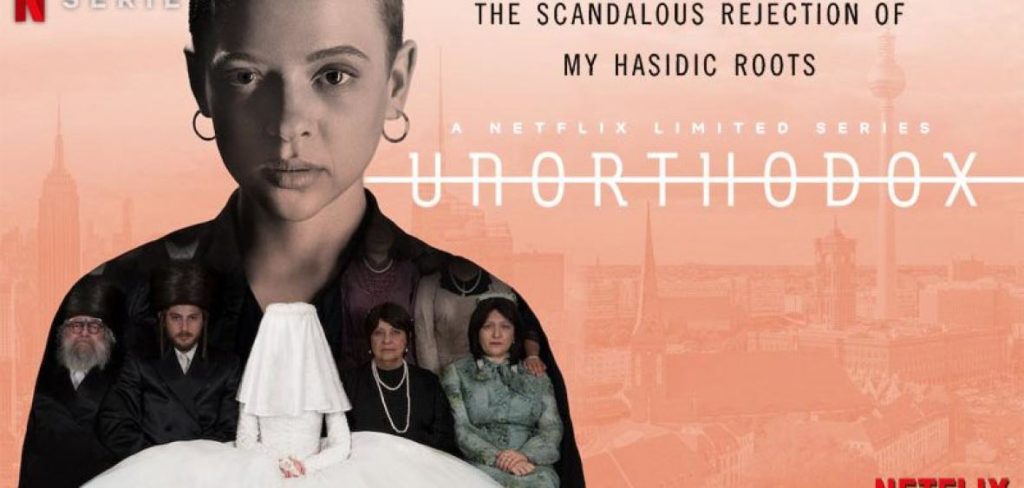

Il plot della miniserie Netflix “UNORTHODOX” è tratto da una storia vera: Deborah Feldman racconta, infatti, nel suo libro omonimo, la sua storia di Ebrea ortodossa della comunità chassidica di Williamsburg, a New York, raccontandoci le vicende e le difficoltà di una giovane donna in cerca di se stessa.

La miniserie ha molte qualità, da più punti di vista.Una bellissima fotografia, capace di restituire, attraverso tonalità e sfumature delicate, sia per gli interni che per gli esterni, la delicatezza di chi guarda alle vicende con sguardo partecipe ma senza cadere nel facile tranello di cercare i “buoni” e i “cattivi”, ma restutuendo ciascuno dei personaggi alle proprie ragioni, al proprio disperato tentativo di trovare il giusto compromesso tra desiderio di appartenere e desiderio di affermarsi individualmente.Una accurata ricostruzione scenografica – non facile, data la ricchezza e complessità dell’ambiente umano raccontato, col suo bagaglio di storie collettive, tradizioni, rituali.

Certamente, a sostenere e dare grande intensità al racconto, va menzionata la mirabile interpretazione della protagonista Esty Shapiro, al secolo Shira Haas, giovane attrice israeliana di cui, sono sicuro, sentiremo parlare: nella miniserie, mostra un talento raro nella capacità di vivere e restituire allo spettatore i propri vissuti, con chiara immediatezza e semplicità disarmante.

Ma, per gli argomenti trattati in questa pagina, la miniserie apre una discussione di grande interesse – e, certamente, complessa – su alcuni temi di grande attualità, anche disancorandoli dal contesto specifico del racconto. Temi che, in una ottica psicologica, affrontano il delicato processo di soggettivazione della e nella propria cultura (ambito di interesse – non esclusivo ma privilegiato – della Psichiatria Transculturale).La protagonista, infatti, è animata da un forte desiderio di appartenenza alla (sua) comunità, avvertendo però, allo stesso tempo, l’esigenza di trovare una propria personale collocazione in quell’universo di rappresentazioni e pratiche sociali.

L’opera, racconta, quindi, il processo -in questo caso, traumatico – di chi, spinto dal bisogno di realizzare se stesso, si trova a “rompere” il “contenitore culturale” di origine per avventurarsi entro nuovi scenari – come avviene nelle migrazioni, senza per questo affermare una semplicistica equivalenza tra migrazione e trauma, giacché migrare di per sé non possiede sempre e comunque valenza traumatica, come sappiamo.

Il racconto di questo processo – al tempo stesso, come si capirà, individuale e collettivo, giacché l’individuo, al di fuori della propria comunità, ne diventa, in qualche modo, un rappresentante – viene svolto lentamente ma inesorabilmente, attraverso la messa in scena della spoliazione di “items culturali” della protagonista – i suoi vestiti, la riscoperta del corpo, il trucco, la mimica facciale – e la progressiva introiezione e integrazione di alcuni tratti della cultura che la accoglie, cercando di realizzare, almeno in parte, quel dinamico e instabile equilibrio tra “dentro” e “fuori”, tra spinte affermative e bisogno di riconoscimento che, in fondo, appartiene a ciascuno di noi.